也许你该找个人聊聊

40岁事业有成的制片人约翰,痛失两位亲人,抱怨到处是蠢货;

33岁新婚燕尔的大学女教师朱莉,被诊断出癌症,时日无多;

69岁离异三次的老太太瑞塔,孤独绝望,有着自杀意念;

25岁有着原生家庭创伤的女孩夏洛特,酗酒上瘾,爱情中频频受挫75;

还有洛莉自己,40多岁的单身妈妈,遭遇失恋和中年危机。

人性的傲慢、病痛的折磨、家庭的破碎、爱恋的无疾而终……对于这些问题,心理治疗师洛丽·戈特利布在书中并没有给出一个一劳永逸的标准答案,只是如同书名那般轻轻地在告诉你:“也许,你该找个人聊聊。”

01 说出痛苦

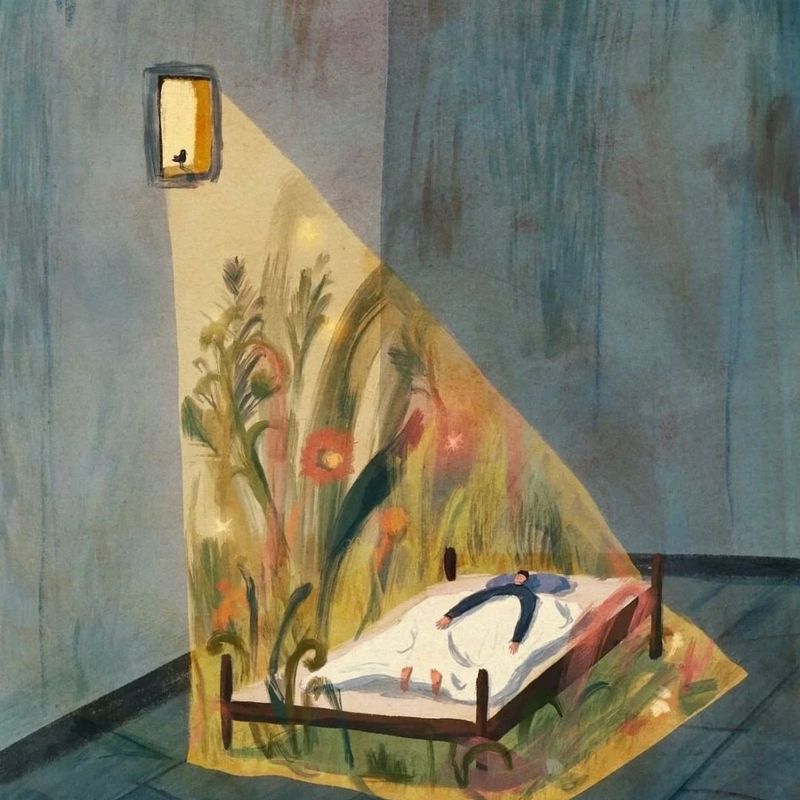

“当痛苦可以被言说”,这是书序章的标题,也是整本书要传达的核心理念,那就是把痛苦说出来。

你可以跟任何人:父母、朋友、闺蜜、心理咨询师……当然,你可能会挣扎、会犹豫、试图遮掩,甚至扪心自问:“说出来又有什么用呢?”许多人害怕倾诉:恐惧袒露脆弱会招来评判,担心真实情绪成为别人的负担。可这些想象中的拒绝、冷漠、贬低和嘲笑,往往只是心魔的投影。研究表明,超过70%的人际担忧从未真正发生,而压抑真实感受却会持续消耗心理能量——就像抱着一块逐渐吸水的海绵,最终被自己的沉默压垮。

“白熊效应”:越是压抑某个念头,它越会顽固存在。就像深夜失眠时,你越命令自己“快睡”,大脑越清醒。痛苦也是如此,堵不如疏,只有当你将问题置于明处,摆于他人的见证之下,而不是咽在喉头,闷在心里,变化才会发生,你才会去思考接下来该怎么做。

“当痛苦可以被言说”,就像月光下的溪流终于冲破冰面。那些蜷缩在心底的褶皱被温柔展开时,最动人的往往不是解决方案本身,而是讲述过程中被完整接住的瞬间——原来我的悲伤可以不被否定,我的愤怒可以不被纠正,我的脆弱可以安全存在。

讲述本身就是种隐秘的疗愈仪式。当我们把痛苦从封闭的心室移到对话的圆桌上,往往会触摸到某种超越语言的理解——那些曾被视作污点的情绪,在讲述中渐渐显露出珍珠般的质地。

02 接纳自己

69岁的瑞塔用三次离婚证明“我不值得被爱”,甚至计划在70岁生日自杀。治疗师没有劝她“要爱自己”,而是问:“如果此刻坐在你面前的是年轻时的自己,你会对她说什么?”瑞塔沉默许久后回答:“我会抱紧她,告诉她这不是你的错。”当她终于停止指责自己,反而收到了断绝联系十年的女儿的信。

真正的接纳不是消极认命,而是认清现实后的清醒选择,是停止与自己的战争。膝盖上的伤疤,反复撕开结痂只会留下更深的痕迹。

真正的勇气从来不是“我必须好起来”,而是“我允许自己暂时不好”。正如暴雨时窝在沙发里听雨声,承认此刻无法出门,反而能获得平静的力量。

03 做出改变

改变不是瞬间的顿悟,而是细微的行动积累。正如洛莉所说的:“真正的成长像苔藓,在潮湿的角落里悄然蔓延。”

当约翰开始参加女儿的家长会,即使全程发抖;当夏洛特把酗酒的时间用来绘画,将童年创伤变成超现实油画;当朱莉在超市当起售货员,体验与他人的亲密交流;当洛莉在咨询中承认“我也没有答案”,他们的改变便已经开始了。这些改变看似微小,却像破冰的第一道裂缝,让光得以照进。

读完这本书,能真切地感受到:诊室里没有救世主,只有两个真实的人共同面对生命的难题。那些说不出口的愤怒、咽不下去的委屈、不敢承认的恐惧,能够被另一个人稳稳接住。

就像瑞塔最终收养的流浪狗——当她每天清晨被湿漉漉的舌头舔醒,突然发现:“原来我还能感受到温度。”这或许就是心理治疗的本质:在安全的对话中,重新触摸生活的温度。